Untersuchter Datenausschnitt und Fragestellung.

Für die Vertiefungsaufgabe habe ich den bereitgestellten Vertriebsdatensatz (Monatswerte für drei Produkte A–C) ausgewählt. Mein Ziel war bewusst pragmatisch: Gibt es ein klares saisonales Muster, welche Produkte treiben den Jahresumsatz, und welche Monate eignen sich für Schwerpunktmaßnahmen? Diese Fragen sind für eine fiktive Projektleitung oder Geschäftsführung unmittelbar relevant, weil sie die Planung von Budgets, Personal und Kommunikation steuern.

Vorgehen mit KI-Unterstützung.

Ich habe ein KI-gestütztes Analysetool genutzt (ChatGPT „Data Analysis“ / Code Interpreter-ähnlicher Workflow). Vorgehensweise in drei Schritten:

-

Daten sichten: Datei einlesen, Spalten prüfen, Datentypen erkennen (Monatsnamen, drei numerische Spalten).

-

Kern-KPIs berechnen: Jahressummen je Produkt, Gesamt je Monat, prozentuale Anteile, Best-/Schwachmonat, Veränderung vom ersten zum letzten Monat.

-

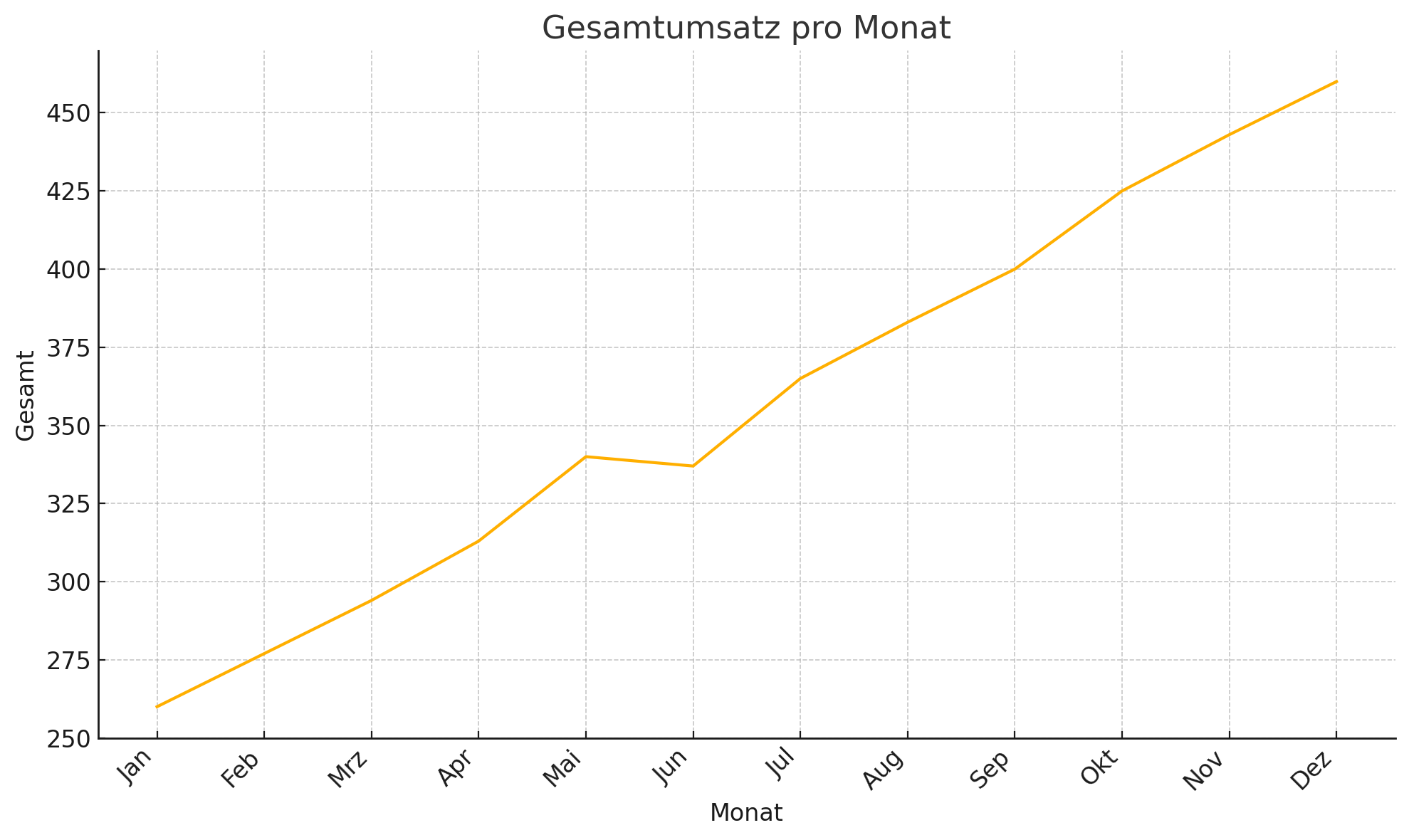

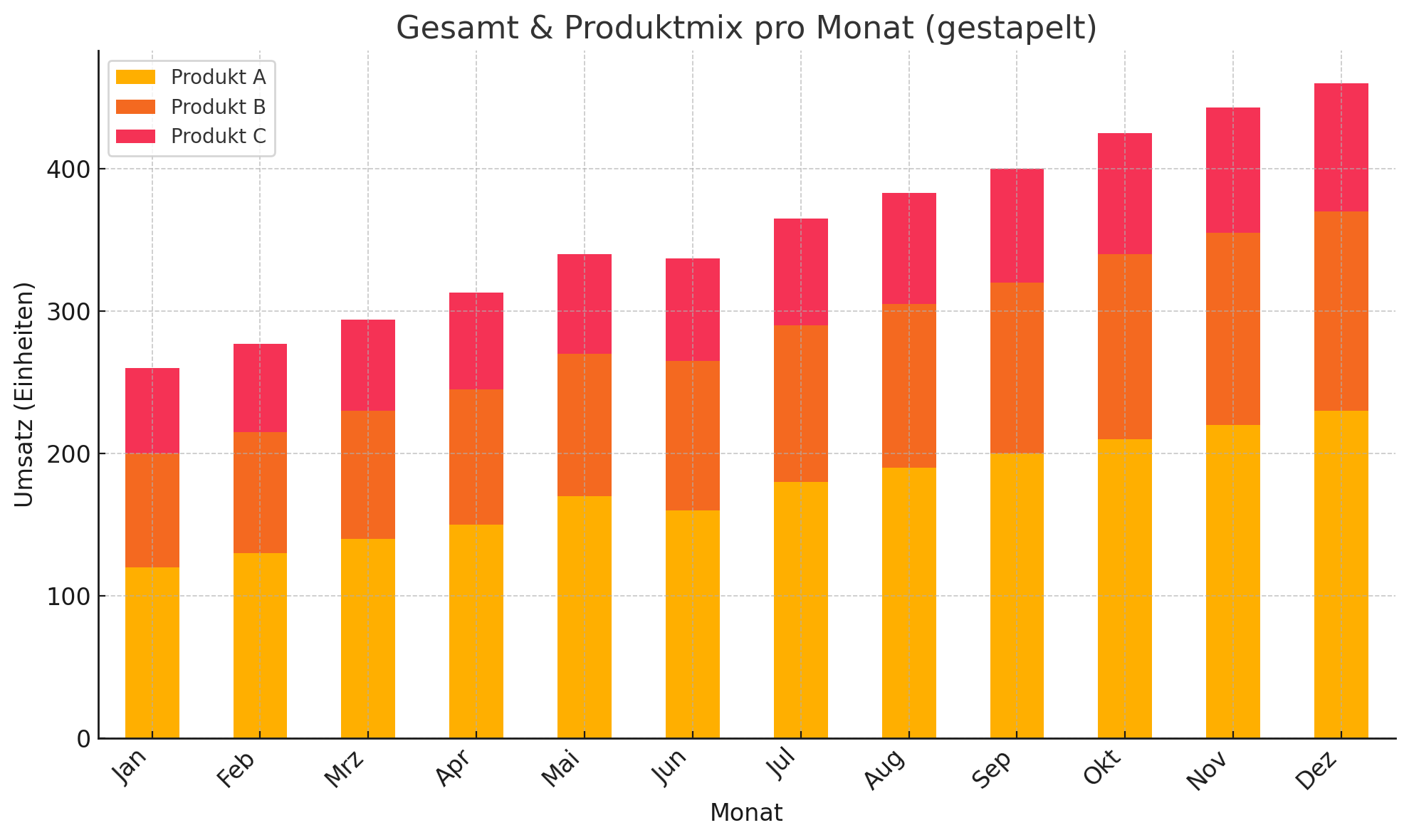

Einfache Visualisierung: Ein gestapeltes Balkendiagramm „Produktmix pro Monat“ sowie – ergänzend – eine Linie „Gesamtumsatz pro Monat“. Die KI hat dabei automatisch die passenden Diagrammtypen vorgeschlagen und erzeugt.

Zentrale Ergebnisse (kurz & klar).

-

Saisonales Muster: Der Gesamtumsatz steigt über das Jahr deutlich an. Januar ist der schwächste Monat (260), Dezember der stärkste (460). Insgesamt wächst der Gesamtwert von 260 → 460 (+200 / +76,9 %).

-

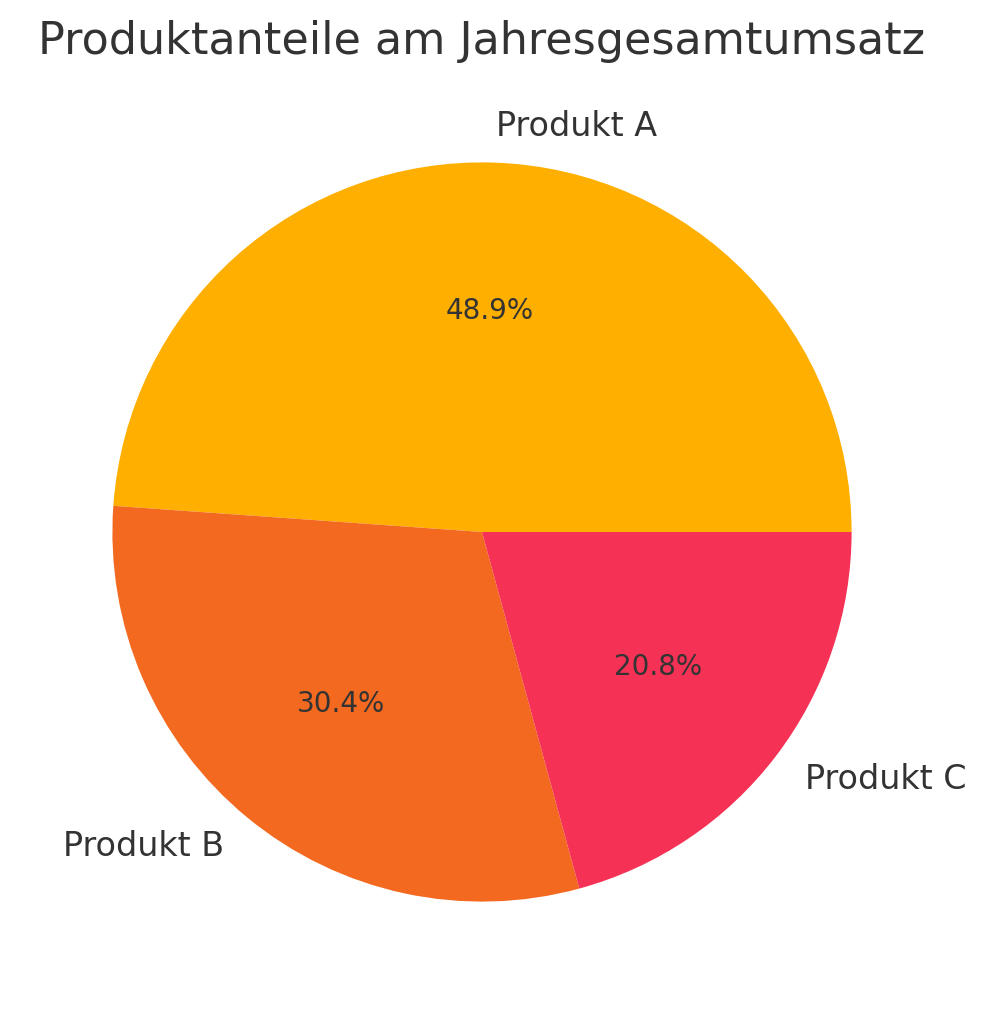

Produkttreiber: Produkt A dominiert mit 2.100 Einheiten (≈ 48,9 % Anteil), Produkt B folgt mit 1.305 (≈ 30,4 %), Produkt C mit 892 (≈ 20,8 %).

-

Implikation für die Steuerung: Herbst/Winter (Okt–Dez) sind die Peak-Phase, in der sich Maßnahmen besonders lohnen; Frühjahr/Frühsommer (Apr–Jun) zeigen vergleichsweise Potenzial für gezielte Promotions zur Glättung der „Sommerdelle“.

Beispiel-Visualisierung.

Das gestapelte Monatsbalkendiagramm macht zwei Dinge auf einen Blick sichtbar: (1) der Gesamtbalken wächst über das Jahr, (2) im Balken dominiert die gelbe Fläche (Produkt A). Dieser einfache Plot genügt, um mit Nicht-Analyst*innen eine fundierte Diskussion über Prioritäten zu führen.

Wie hat die KI konkret geholfen?

-

Tempo & Bequemlichkeit: Statt manuell Formeln und Pivots aufzubauen, habe ich die KI mit einem Prompt („Berechne Jahressummen, Anteile, best-/schlechtester Monat, zeichne ein gestapeltes Monatsdiagramm“) arbeiten lassen. Tabellen und Grafiken waren in Minuten verfügbar.

-

Guided Analysis: Die KI schlug sinnvolle Zwischenschritte vor (z. B. Ranking der Monate, Prozentanteile), die ich übernehmen oder verwerfen konnte.

-

Dokumentation nebenbei: Die generierten Werte und Bilder lassen sich direkt in eine Kurzvorlage (One-Pager) übernehmen – inklusive prägnanter Formulierungen für Managementkreise.

Grenzen und Qualitätscheck.

-

Plausibilisierung bleibt Pflicht: Korrelation ist nicht Kausalität; die klaren Parallelen zwischen A, B und C bedeuten zunächst nur, dass die Produkte im Jahresverlauf gemeinsam steigen.

-

Transparenz der Schritte: Ich habe mir die Rechenschritte (Summen, Prozente, Sortierungen) jeweils ausgeben lassen, um Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

-

Datenschutz: Für reale Projekte würde ich ein KI-Setup im eigenen Tenant (z. B. Microsoft Copilot in Excel/Power BI) bevorzugen; der Übungsdatensatz war fiktiv, daher unkritisch.

Übertrag in den Berufsalltag.

Ich kann mir die Vorgehensweise gut vorstellen, um in meinem Kontext schnell tragfähige Erstbilder zu erzeugen, z. B.:

-

Event- und Ressourcenplanung: Monats- bzw. Quartalsverläufe von Teilnahmen oder Standnutzungen visualisieren, um Personalspitzen vorzubereiten.

-

Kommunikation & Sponsoring: Starke Phasen datenbasiert begründen (Timing von Kampagnen, Sponsorensichtbarkeit in Peakmonaten).

-

Programmsteuerung: Einfache KPI-„Ampeln“ (Top-/Flop-Monate, Wachstumsraten) für bspw. Rückmeldungen zu verschickten Unterlagen oder Erreichbarkeit von Funktionären.

Fazit.

Für eine kleine, zielgerichtete Fragestellung liefert KI-gestützte Analyse schnell präsentationsreife Ergebnisse: ein verständliches Diagramm, klare KPIs und belastbare Aussagen für die Steuerung. Der größte Mehrwert liegt nicht in „fortgeschrittener“ Modellierung, sondern im Zeitgewinn und der Kommunizierbarkeit: Die KI nimmt mir Routinearbeit ab und hilft, Ergebnisse so aufzubereiten, dass Entscheidungsträger*innen ohne technische Details mitgehen können. Gleichzeitig bleibt die fachliche Bewertung bei mir – und das ist auch gut so.